m3.comの取材を受け、全3回の連載記事にしていただきました。以下に全文を掲載いたしますので、ぜひご覧ください!

▶第一回はこちら

▶第三回はこちら

第二回:「見える事例検討会®」は多職種をつなぎ、課題解決に有効なツール

横浜市港南区には約6000戸を有する大規模団地「野庭住宅・野庭団地」がある。建物の竣工から約50年が経過し、住民の高齢化が顕著である。青森県出身で自治医科大学卒の八森淳氏は、都市型の総合診療の意義を見出し、2016年に当団地のサブセンター内につながるクリニックを開業した。また、「見える事例検討会®」(見え検®)を開発して多職種連携の発展に貢献している。八森氏のキャリアや見え検の開発、訪問診療の実際、在宅入院®などについて聞いた。(2025年7月9日インタビュー、計3回連載の2回目)

通常90分かかるが、こんなに没入感のある検討会は他にない

――「見える事例検討会」とはどのようなものでしょうか。

――「見える事例検討会」とはどのようなものでしょうか。

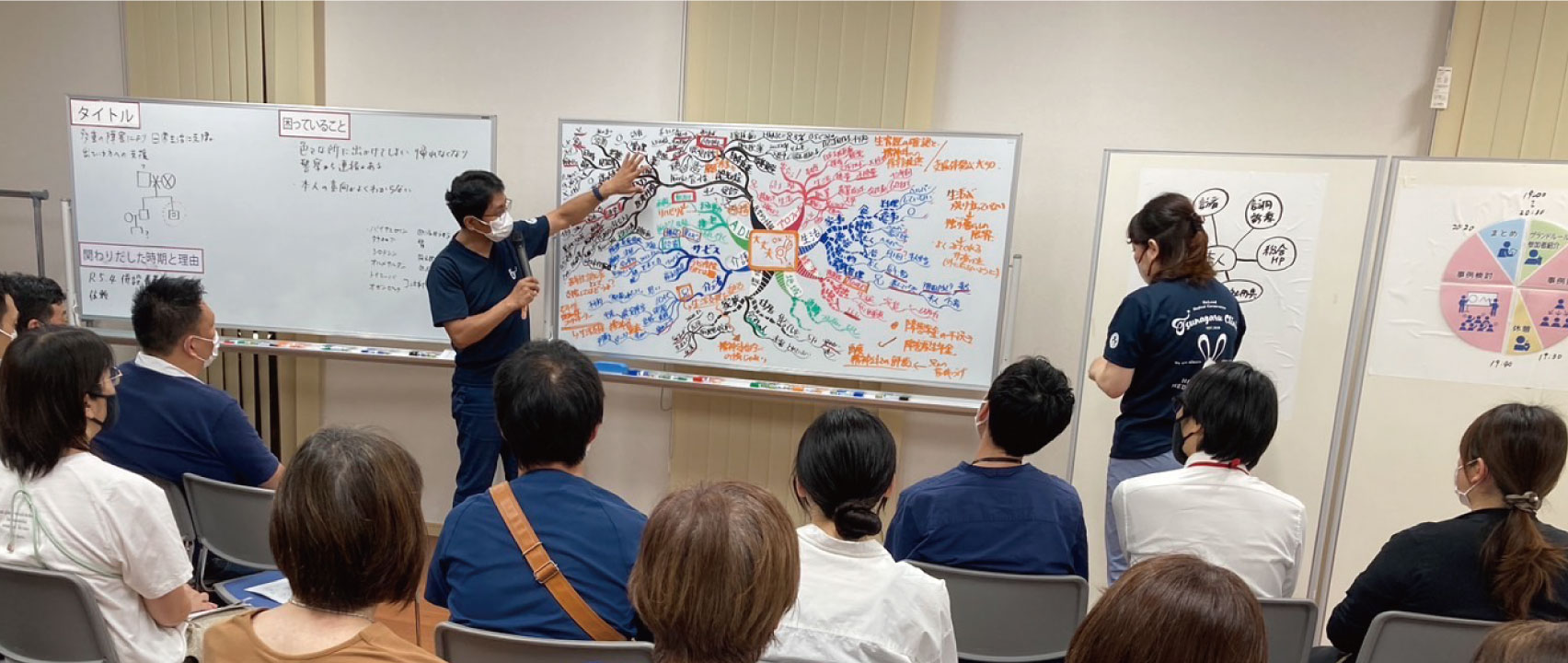

「見える事例検討会(通称:見え検)」は、独自の進行手順とファシリテーション手法に基づき、多職種・多部門で行う事例検討を可視化したものです。「見え検マップ」と「アクションプラン型エコマップ(見え検式エコマップ)」を用います。2人のファシリテーターが進行し、1人が「見え検マップ」を作成し、もう1人が司会をします。

「見え検マップ」は、事例の状況を把握するために、テンプレート(認知症、緩和ケア、精神疾患、退院支援、地域診断の5種類)にある8つの領域の内容についてキーワードを記述していくツールです。情報同士の関係や事例の状況、課題が見えやすくなります。多職種の参加者が専門性を生かして意見や質問を交わすことでマップが充実していきます。

まずはインタビュー形式で情報を聞き出して「見え検マップ」に記載していき、参加者から質問を集め、新たな情報をマップに追加していきます。一通り情報が出そろったところで課題を分析し、論点をまとめていきます。その後は「見え検式エコマップ」を用いて、本人と家族、支援者・事業者の関係を改めて整理し、誰が何をするか、アクションの優先順位をつけていきます。

――「見える事例検討会」のメリットとデメリットを教えてください。

見え検を初めて経験した人からは「会ったことがないけれど、なんだかこの人に会ったことがあるような気がする」「自然にその人の様子を想像できた」というような感想をいただきます。これは、検討会中にその人の世界を覗き込んで、全体を俯瞰できているということです。こんなに没入感のある検討会は他に経験がありません。われながらすごいと思います(笑)。

見え検の欠点としては、時間がかかることです。通常は90分かかり、頑張っても70分は必要です。というのも、見え検は困難事例を対象に行うので、情報の把握だけでも一仕事だからです。数多くの関係者が時間を合わせて集まるのにもハードルがあります。地域のリソースとして数が少ない精神科医や弁護士などの専門家とはオンラインでつないでハイブリッド形式で行うこともあります。

ただし、退院前カンファレンスは時間が限られているので、15分ほどで終了できるテンプレートを用意しています。在宅医療系のスタッフ(訪問診療医や訪問看護師など)にも参加していただいた方がいいので、オンラインでつないで実施することもあります。

ファシリテーターは全国に1400人超

――「見える事例検討会」は定期的に実施しているのですか。それとも不定期ですか。

当院の症例ではあまり見え検を実施することがありません。横浜市金沢区と栄区の医師会からは定期的(数カ月に1回)に実施の依頼をいただいており、他にも日本全国の自治体や医療機関などから依頼が不定期にあります。合わせると平均で月に1回くらいの頻度で行っています。

――具体的に「見える事例検討会」によって問題が解決した例を教えてください。

困難事例として見え検を行った当院の症例についてお話しします。認知症になってお金の管理ができず、借金を重ねてしまったという事例です。親族やキーパーソンがいないので、明らかに後見人を付ける必要がありますが、役所は「本人が嫌だと言っている」と動きませんでした。そこで見え検を開催し、弁護士にも参加してもらってディスカッションをし、その内容を書面に起こして役所に提出しました。そうしたら役所は成年後見を進める方向で動いてくれました。これは画期的な一歩でした。

面白いのは、見え検の録音データをGemini(Googleの生成AI)に投げると、きれいに要約してまとめて出力されることです。おそらく、見え検の中で内容を総括するタイミングがあるので、そこをAIがきちんと拾って文章化してくれているようです。「見え検マップ」だけでなく、議事録があることで、見え検に参加していない人でも内容を把握できるようになりました。

――「見える事例検討会」の普及のために、院内に(株)メディコラボ研究所を設置されています。ファシリテーター養成講座はどのくらいの方が受講されましたか。

メディコラボ研究所の設置は開業前の2015年です。ファシリテーターの養成数は1400人を超えています。特に高知市は、地域包括支援センターを受託するための条件に見え検のファシリテーターになることが明記されているので、人数が多い地域です。

――「見える事例検討会」は商標登録をされていますね。何か理由があったのでしょうか。

実は、当初は何も登録せずに見え検を行っていました。そうしたら、似たようなことをやって国の補助金を得ようとした人が現れたのです。知り合いが偶然それを見つけて、その人のSNS上に書き込みをしてくれて事なきを得ましたが、これは商標を登録しておかなければいけないと思い、取得しました。

――「見える事例検討会」に興味のある先生方に向けて、メッセージをお願いします。

見え検は多職種をつなぐ有効なツールで、課題を解決する力が本当にあります。議題は困難事例の検討という重いものですが、リズム感やエンターテインメント性も持ち合わせているので、負担感が少なく希望を持てるような検討会ができると思います。ご興味があればぜひお声がけください。ボランティアベースでも可能ですので、気兼ねなくご相談いただければと思います。

【取材・文・撮影=伝わるメディカル 田中留奈】